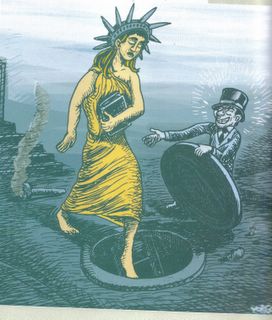

La libertad ya no interesa

En el imaginario colectivo la libertad es una de esas pocas cosas por las que vale la pena luchar. Cuando un pueblo se alza y se enfrenta a sus opresores, se convierte en motivo de leyenda y admiración. La libertad. Ese bien tan preciado y que todos decimos necesita. Pero, ¿hasta que punto es así? La historia nos muestra más casos de dejaciones cobardes de la libertad que de esfuerzos valientes por recuperarla. Panem et circenses, proponían los romanos para tener al pueblo contento. Con las necesidades primarias satisfechas, con una economía que más o menos funcione y con un ocio razonablemente satisfactorio, el personal no está por abstracciones como las libertades o los derechos civiles.

He comentado muy a menudo en estas páginas que en la lucha contra la prohibición de las drogas y, en particular, contra la prohibición del cannabis, contamos con un enemigo en casa. La situación de semitolerancia que permite que los consumidores de marihuana puedan cultivarla, conseguirla o usarla con relativa facilidad e impunidad juega en contra de la lucha por la normalización. El hecho de tener que actuar a escondidas, aceptando la criminalización que de los usuarios realizan los medios de comunicación, no parece ser suficiente para movilizar a nadie. Es más, con los mínimos cubiertos, la gente se desmoviliza y acepta su situación de marginalidad. La confianza excesiva hacia el estado genera inacción, pero así pasa también con el exceso de desconfianza: como ya sabemos que el estado siempre establecerá prohibiciones absurda, no tiene sentido esforzarse por cambiarlo, sino simplemente hemos de aprender a trabajar con la libertad restringida.

Libertad, ¿para qué?, preguntaba Lenin extrañado, ante quienes reivindicaban aquel valor. Libertad, para ser libres, le contestaron. Pero esta obviedad, que no lo era para Lenin, no lo es tampoco para la mayoría de nuestros ciudadanos. En el constante equilibro del poder entre garantizar la libertad o la seguridad, ya no hay dudas: viva el orden y la ley; la libertad es un lujo que sólo se pueden permitir quienes viven en celdas de cristal, protegidos de las amenazas exteriores. Sólo han faltado los atentados islamistas de los últimos años como excusa perfecta para justificar la restricción de las libertades individuales, del derecho a la intimidad y hasta de la presunción de inocencia. Hasta los ingleses, tan históricamente celosos de sus libertades, acogen con entusiasmo una cesión de poderes al estado frente al individuo, con aras de garantizar la paz y la seguridad. El gobierno podrá limitar, sin juicio, los derechos individuales de los ciudadanos a quienes consideren sospechosos de amenazar la sacrosanta seguridad.

¿Vale la pena? ¿Es necesario conceder constantemente en los recortes a las libertades? Lo grave es que estas cuestiones ni se plantean ya: se da por descontado que la libertad no puede existir sin seguridad, sin garantías, sin esa jaula de cristal que, en realidad, nos la roba. En el fondo es el viejo discurso de todas las tiranías: la libertad llegará cuando el pueblo esté preparado, porque, sino, podría dañarle. Es también el discurso paternalista que se aplica a los niños y ahora, por extensión, a la juventud toda: hay que restringir sus libertades para que, en un futuro indeterminado, puedan ser responsables y hacer buen uso de la libertad. Buen uso: el uso establecido por quienes nos prestan la libertad como si de una concesión se tratase. Pero, por supuesto, estos argumentos son falaces, interesados y liberticidas, pues sólo en libertad puede aprenderse la responsabilidad, y sólo en libertad puede ejercerse.

0 Comentarios:

Publicar un comentario

<< Home